どうもイタズラうさぎです!

今日は、

みたいな人のための記事です。

絵本を読み始めても、子どもがすぐに興味を失ってしまったり、おもちゃで遊び始めたり…そんな経験はありませんか?せっかくの読み聞かせタイムが親子のストレスになってしまうこともありますよね?

でも安心してください。

実は、ちょっとしたコツを取り入れるだけで、子どもの集中力を引き出し、読み聞かせの時間がもっと楽しくなります。

そのコツとは、「環境づくり」と「習慣化」です。

この記事では、我が子に実際に効果があった読み聞かせのポイントをご紹介します。読み聞かせが苦手な親御さんにもぜひ読んでほしい内容です。

我が家でも、最初は読み聞かせに苦戦していました。

でも今では、絵本の時間を楽しみにしてくれるようになって、自分でお気に入りの絵本を選んで持ってくるように!

今回は、そんなふうに絵本好きになってくれるまでに試して「よかったな」と思えたコツを紹介します!

絵本の読み聞かせにどんな効果があるの?

絵本の読み聞かせには、子どもの「ことばの力」や「想像力」を育てる効果があります。

ストーリーを聞くことで自然に語彙が増え、登場人物の気持ちを考える中で、共感力や感情の理解も深まっていきます。

また、親の声を聞きながら安心して過ごす時間は、子どもにとって心の安定にもつながります。

たとえ短い時間でも、毎日の読み聞かせが親子の絆を深め、子どもの心に豊かな土台を作ってくれるのです。

うちの娘を明らかに読み聞かせによって語彙が増えたし、感情の理解もできるようになったよ!

読み聞かせは何ヵ月ごろから始めるといい?

結論から言うと、読み聞かせは「いつからでもOK」ですが、生後3〜6ヶ月ごろから始めるのがおすすめです。

早く始めるほど習慣化しやすく、子どもにとっても自然な時間になります。読み聞かせはおおむね10歳くらいまで続けるのが理想です。

この時期の赤ちゃんは、まだ言葉の意味は理解していなくても、親の声や表情、ページをめくる音、色のコントラストにしっかり反応しています。

特に0歳児向けの絵本は、色がはっきりしてリズムが良いものが多く、赤ちゃんの興味を引きやすく作られているのが特徴です。

読み聞かせを聞いてくれない理由

「読み聞かせを聞いてくれない」ときに考えられる理由は以下のようなものがあります。

一つずつ解説します。

おもちゃで遊びはじめてしまう

子どもが絵本そっちのけでおもちゃに夢中になるのは、よくあることです。

特にお気に入りのおもちゃが目の前にあると、どうしても絵本よりそちらに気が向いてしまいがちです。

お話をさえぎるようにしゃべりはじめてしまう

絵本を読み始めると、絵本とは関係ない話を始めたり、急に歌いだしたりすることもあります。

ママやパパがそばにいて嬉しい気持ちは伝わりますが、親としてはできれば絵本にしっかり集中してほしいですよね。

自分でページをめくってしまう

子どもが勝手にページをめくってしまうと、「ちょっと待って〜!」と思わず声が出てしまいますよね。

特に小さな子どもほど、自分でページをめくること自体が楽しい遊びになっていることが多いです。

話が長くて飽きてしまう

物語が長かったり、ページごとの文章量が多かったりすると、最後まで集中できないのは年齢的に見てもごく自然なことです。

一般的に、子どもの集中力は「年齢×1〜2分」程度が目安と言われています。

そもそも絵本に興味がない

そもそも絵本に興味がない場合があります。

読み聞かせ初めなどは、まだ習慣ができていないため集中して聞けないのも無理もありません。

読み聞かせを始める前のやること

「読み聞かせを始める前のやること」としては以下の通りです。

一つずつ解説します。

まずは「環境づくり」からはじめる

絵本の時間を心地よく過ごすためには、読み聞かせに集中できる環境を整えることが大切です。

たとえば、部屋が散らかっていたり、おもちゃが周囲にたくさんあると、どうしても子どもの注意はそちらに向いてしまいがち。

まずは、近くにあるおもちゃを片づけて、視界をスッキリさせてあげましょう!

また、テレビがついていると視覚と聴覚の刺激が分散してしまいます。一度消して、絵本だけに集中できる空間をつくってあげるのがおすすめです。

寝る前に読む場合は、寝室におもちゃを持ち込まないなど、「絵本に集中できるルール」を決めておくと、習慣としても定着しやすくなります。

我が家では、基本的に寝る前に読み聞かせをしています!

寝室には気が散るようなおもちゃなどは持ち込まず、いつも同じ照明と音楽で落ち着いた雰囲気をつくるようにしています!

読み聞かせの前に、絵本をひと通りチェック

子どもに読み聞かせをする前に、まずは親が絵本の内容をざっと確認しておくことが大切です。

何度も読んでいるお気に入りの絵本なら問題ありませんが、買ったばかりの絵本や図書館で借りた絵本などは、一度自分で目を通しておきましょう。

ストーリーの流れを把握しておくことで、読むときに余裕ができ、感情を込めたり、子どもの反応に合わせて読み方を工夫しやすくなります。

ちょっとした準備が、読み聞かせの時間をより楽しいものにしてくれます。

事前にストーリーを把握しておくと、絵本を要約しながら読んだり、挿絵を見るだけで内容を伝えられたりと、読み聞かせがスムーズになります。

このひと手間が、後述する「読み聞かせの工夫」にもつながってきます!

「毎日この時間に読む」と決めて習慣に

読み聞かせを長く続けるコツは、読む時間を決めて習慣にすることです。

たとえば「お昼寝の前」や「夜寝る前」「おやつのあと」など、家庭の生活リズムに合わせて、無理なく続けられるタイミングを選びましょう。

時間を決めておくと、子どもも自然と「この時間は絵本の時間だ」と意識できるようになります。

毎日のルーティンに取り入れることで、読み聞かせがぐっと身近で心地よい時間になりますよ。

毎日 同じ時間に読み聞かせを続けていると、子どもも「絵本の時間だ!」と自分から絵本を持ってくるようになります!

決まった時間にアラームを鳴らして合図にするのも効果的です!

絵本を「読む場所」を決めておく

絵本を読むときは、イスに座る、ママやパパの膝の上に座るなど、“ここで読む”という定位置を決めてあげるのがおすすめです。

場所が決まっていると、子ども自身も「これから絵本の時間だ」と心の準備ができ、自然と読み聞かせに集中しやすくなります。

お気に入りの照明やブランケットなどを用意して、居心地の良い場所を作るのも良い方法です。

うちの娘は、いつも僕の腕の隙間にちょこんと入ってきて絵本を読みます。

親子のスキンシップの時間が、素敵な思い出になっています。

子どもが集中して聞くために、絵本読むときに工夫していること

絵本読むときに工夫していることは以下のものです。

一つずつ解説します。

読むときに抑揚をつける

ただ文章を読み上げるだけでは、子どもの興味を引き続けるのはなかなか難しいものです。

そこで大切なのが、“読み方に抑揚をつけること”。

声にリズムや強弱をつけることで、子どもの注意をグッと絵本に引きつけることができます。

とはいえ、「抑揚ってどうすればいいの?」と戸惑う方も多いかもしれません。

そんなときは、次のような工夫を取り入れてみてください。

たとえば…

こうした読み方をすることで、子どもは絵本の世界により深く入り込むことができます。

さらに、感情を声で表現することで、子どもが登場人物の気持ちに寄り添う「共感力」や「感情の理解力」を育む手助けにもなります。

最初は難しくても続けていけばだんだんできるようになります!

最初は声の大きさを変えて普段と違う雰囲気にしてみよう!あとは大事なのは子どもと一緒に絵本の世界を楽しむことです!

挿絵を指さしてあげる

まだ文字が読めない幼い時期の子どもには、「絵」を意識させてあげることがとても大切です。

とくに会話が中心の絵本では、セリフを読むときに話している人物を指さしてあげると、子どもの視線も自然とその絵に向きやすくなります。

また、乳児期の赤ちゃんに読み聞かせをするなら、色のコントラストがはっきりしている絵本を選ぶのもおすすめです。赤・黒・白などのはっきりした色合いは、視覚の発達がまだ未熟な赤ちゃんでも見やすく、興味を持ちやすくなります。

「今はここを読んでるんだよ~」って伝わるように、読みながら指をさすようにしたのがきっかけでした!今では娘のほうから指さしてくれるようになって、一緒に物語を楽しめるようになっています♪

あえて文章を読まずに場面を要約する

ただ淡々と文章を読み進めるだけでは、子どもが飽きてしまうこともあります。

そんなときは、文章をすべて読まずに、絵を見ながら簡単に内容を要約して伝えるのもひとつの方法です。

たとえば、長いお話に集中できなかったり、「早くページをめくりたい!」という様子が見られるときには、無理に全部読もうとせず、そのページの要点だけをやさしく話してあげるとスムーズに読み進められます。

子どもの反応に合わせて読み方を変えていくことで、絵本の時間がもっと楽しく、心地よいものになります。

特に小さいうちは、同じページが続くとすぐ飽きてしまって、勝手にページをめくられることもよくありました。

そんなときは、「この人が○○したよ〜!」と要点だけ伝えて次のページに進んじゃうこともありますし、ストーリー通りに読めないこともあります。

それでも少しずつ慣れてくると、聞いてくれる時間もだんだん伸びてきて、物語そのものを楽しめるようになりますよ♪

語りかけ口調で読んでみる

これは、いわば「要約」に近い読み方です!

挿絵を見ながら、それをやさしい言葉で子どもに説明してあげるイメージです。

たとえば桃太郎の絵本なら、

「おばあさん、お洗濯してるね~」

「おじいさんは山で芝刈りしてるんだね~」

…といった具合に、絵に描かれている様子を声に出して伝えてあげます。

このように絵を見ながら語りかけることで、物語の世界に入り込みやすくなり、子どもが読み聞かせの時に「置いてけぼり」になりません。

また、絵の中の動きとことばが一致することで、子どもは「ことばの意味」をより深く理解できるようになります。

さらに、親子の自然な会話が生まれることで、読み聞かせが楽しいコミュニケーションの時間にもなります。

娘は、絵本で覚えたことばを使って、日常でもその動きをまねするようになりました!いろんな絵本を読むたびにことばとできることが少しずつ増えていって、その成長がとても嬉しくて「読み聞かせを続けてよかったな」と思える瞬間でした!

読むだけじゃない、絵本の楽しみ方

読み聞かせを始めたばかりの頃は、まだ絵本に興味が向かないこともあります。

そんな時期には、仕掛け絵本などを使って遊び感覚で楽しむのもひとつの方法です。

実際に我が家でも、「動く仕掛け絵本」や「さがし絵本」で遊びながら、絵本に親しんでもらう時期がありました。

また、ボタンを押すと音が鳴る絵本も、子どもの好奇心をくすぐるアイテムとしておすすめです。

絵本=読むもの、にこだわらず「まずは楽しむこと」から始めると、自然と絵本好きになってくれるかもしれません。

読み聞かせにおすすめの絵本

ここからは実際に僕が0~2才までに読み聞かせしていた本を紹介します!

どれもリズム感がよくて耳触りの良いものばかりなので親子で楽しめるものばかりです!

じゃぁじゃぁ びりびり

物や動物の擬音がたっぷり登場する絵本です。

日常生活でよく目にするものが多く、おうちの中やお散歩中の出来事がもっと楽しく感じられるようになります。

また、丈夫なボードブック仕様なので、赤ちゃんが手に取っても破れにくく、安心して渡せるのも嬉しいポイントです。

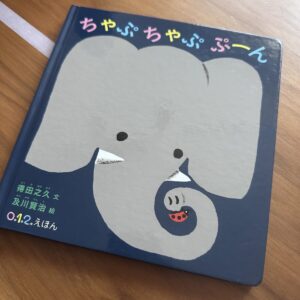

ちゃぷちゃぷぷーん

動物たちの動きがリズミカルに表現されている絵本です。

日常の動作に近いシーンが多いため、言葉の表現力を育てるのにも役立ちます。

娘はこれを見て僕とまてまてしてくれます。

また、動物がたくさん登場するのでより一層楽しめるでしょう!

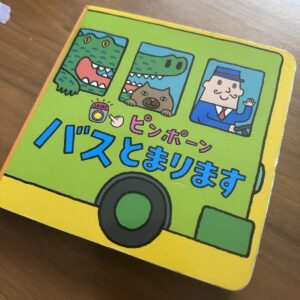

ピンポーン バスとまります

バスのボタンを押したり、見開きをめくったりしながら楽しめるしかけ絵本です。

手を動かして遊びながら読むので、読み聞かせの時間も退屈せずに楽しく過ごせます。

実際にバスに乗りたくなったり子どもの興味の範囲も広がるのでおすすめです!

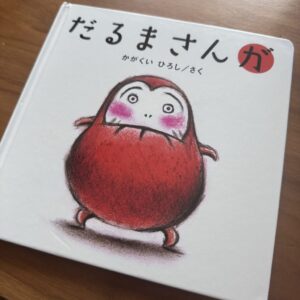

だるまさんが

こちらも大人気のシリーズだるまさん絵本です。

赤いダルマが子どもの視線をしっかりとらえ、コミカルな動きを真似して楽しむ姿が見られます。

動作と擬音がぴったり合っているので、言葉の表現力を育てるのにも役立ちます。

まとめ:親子で絵本を楽しむもう!

絵本をなかなか聞いてくれないのは、子どもの興味や年齢、環境が関係していることが多いです!

長いお話やたくさんの文字に飽きちゃったり、お気に入りのおもちゃに気を取られちゃうのもよくあることです。

でも、声のトーンを変えたり、絵を言葉で説明したり、仕掛け絵本や音が出る絵本を使ってみたりすると、グッと集中してくれることもありますよ。読み聞かせの場所をスッキリさせるのもおすすめです。

読み聞かせは続けるほど、子どもの言葉や想像力が育っていきます。無理せず、お子さんのペースに合わせて、親子ともに楽しい時間にしていきましょう!

それではまた!

おつらび!

コメント